2017年4月19日,习近平总书记在广西考察时强调:“中华民族历史悠久,中华文明源远流长,中华文化博大精深,一个博物馆就是一所大学校。博物馆建设要注重特色。向海之路是一个国家发展的重要途径。要加强文物保护和利用,加强历史研究和传承,使中华优秀传统文化不断发扬光大。要增强文化自信,在传承中华优秀传统文化基础上发展社会主义先进文化,加快建设社会主义文化强国”。

实地开展活动

2025年5月8日,阳光学院习近平新时代中国特色社会主义思想读书社学“习”青年说宣讲团(以下简称“读书社学“习”青年说)前往中国船政文化博物馆,开展以“船政寻根:在历史与时代的交汇处,叩问青春”为主题的活动”。

活动中,团队成员一同回忆船政文化、展望美好未来。在这里,成员们仿佛穿越时空,重回中国船政发展的起始阶段,追寻船政文化的初心,领略船政文化的荣光,体悟船政文化的精神内核,从那一段段可歌可泣、荡气回肠的历史故事中读懂船政精神。

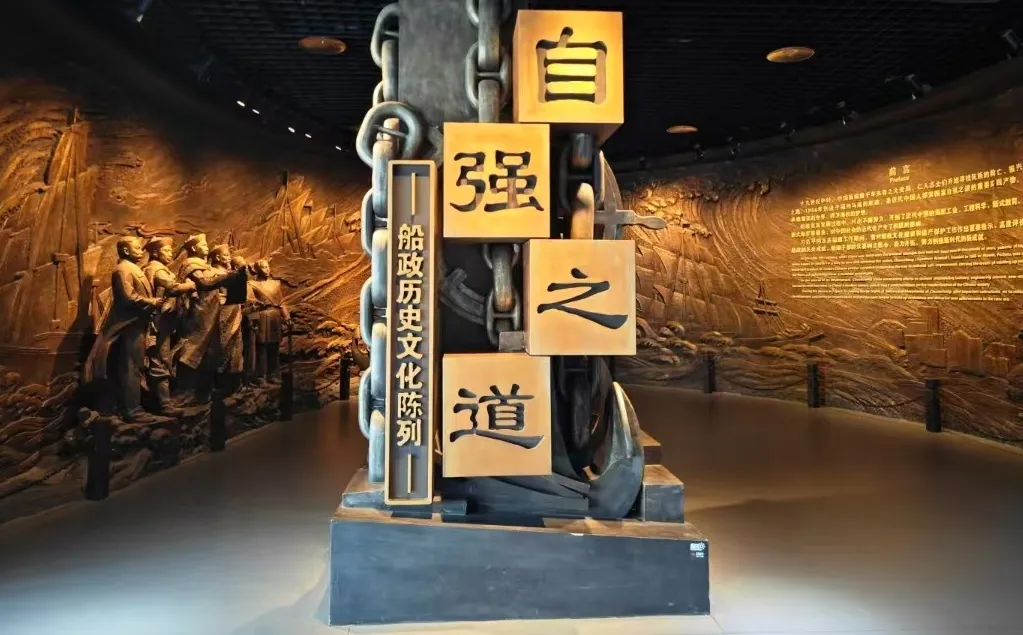

一、中国船政文化博物馆——近代海军的觉醒之路

第一站,团队成员们来到了一处纪念近代中国海军发展历程的重要地标--中国船政博物馆。书写薪火相传,续写马尾的新征程。

(一)船志图强

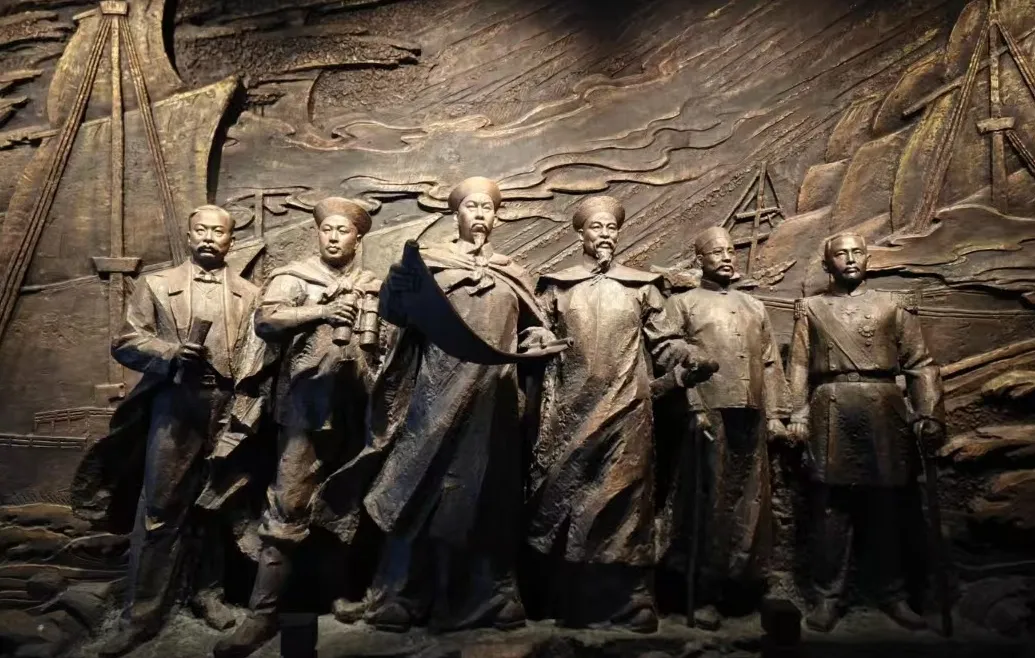

19世纪中叶,中国面临着严重的边疆危机和列强的侵略威胁。为解决海防问题,与西方列强的舰船炮弹相抗衡,中国踏上了崭新的求强之路。清政府“治内洋、安外略”的方针和军事上重内轻外、重陆轻海的观念不再适用。于是对新式轮船水师的问题,进行了更深层次的探索。1866年,船政工业局在福建马尾诞生了,由左宗棠、沈葆桢等人创办。

在中国船政博物馆的大厅里,陈列了中国第一艘木壳暗轮船“万年清”号,它是1866年船政工业局诞生的第一声啼哭,它见证了中国近代蒸汽动力舰船从无到有的巨大进步。诞生了亚洲国家建造的第一艘巡洋舰“扬武”号,它是二等巡洋舰福建船政建造的第七号军舰,由船政代总监工法国人安乐陶监造。在这个造船厂区内,船政配套了全产业链的工业集群。开启了由中国人自主创新的时代。

第二次中外技术合作,船政雇佣国外技术团队,引进世界造船先进技术,开始了技术的再一次革新。紧接着,船政继续建造第一艘大规模采用电力照明的军舰“建威”号鱼雷炮舰,还有中国历史上第一艘排水量突破3000吨的大型商船“宁绍”号......

(二)船政跃进

历经数十载,从木壳暗轮船“万年清”到亚洲首艘巡洋舰“扬武”号,在中国船政博物馆里陈列了福建船政实现的一个又一个的“第一”,它们记录了近代中国在列强炮火下艰难的觉醒,见证了中国船政实现了从技术引进到技术创新的飞跃。

二、铁胁厂——钢铁意志铸就的海防长城

第二站,团队成员们来到了当年工匠们用血肉之躯对抗钢铁洪流的战场—铁胁厂。

(一)铁骨铸舰

在19世纪末,西方列强的铁甲舰横行中国海域,此时的清政府仍以木壳战舰为主,双方实力悬殊。于是,铁胁厂应运而生,它是近代中国最早的金属舰船制造基地,见证了船政从木质战舰到钢铁巨舰的技术飞跃。当年,没有先进设备,工匠们就用锤、凿手工铆接;缺乏技术资料,便反复试验摸索经验。他们以惊人的毅力与精湛的技艺,一锤一凿地打造出了中国第一艘全金属军舰"平远号"。

(二)钢魂续章

今天,铁胁厂的遗址已成为学习的课堂。锈蚀的钢梁与新安装的数字化展板形成鲜明对比,历史与当下在此交汇。当年工匠们用血肉之躯铸就的海防基石,如今已化作新时代科技创新的精神养分。

(三)铁心铸智

站在铁胁厂的拱门下,仿佛能听到百年前的锤击声仍在回响——那是中国工业化的第一声心跳,也是今天“中国制造”向“中国智造”迈进的历史回音。

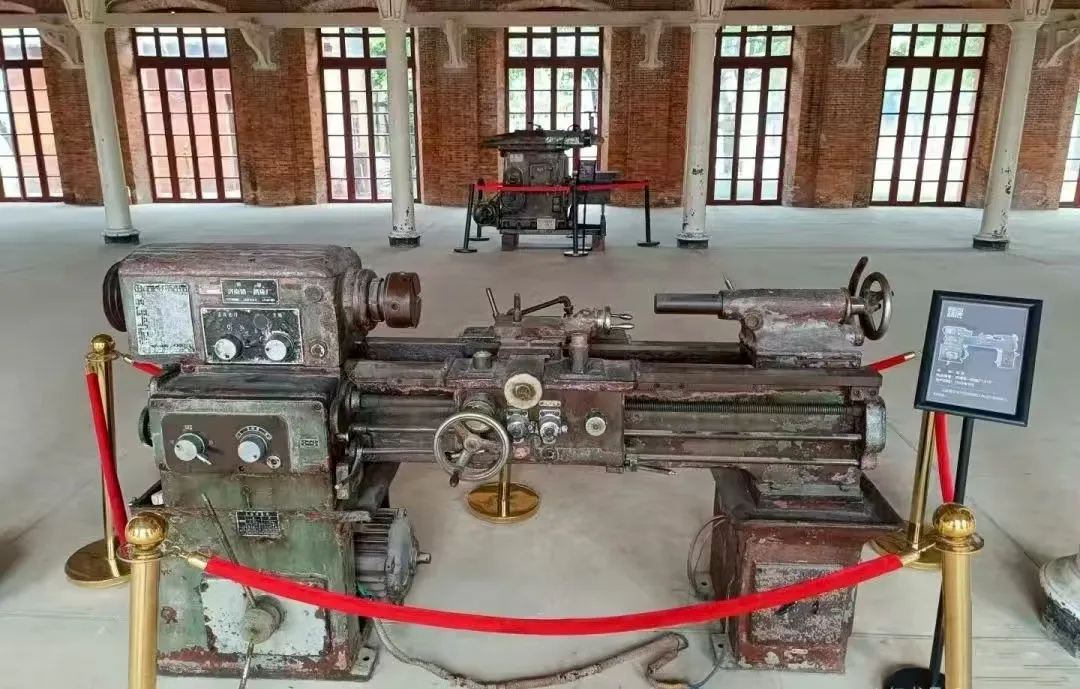

三、轮机车间——从图纸到现实的国运突围

第三站,团队成员们来到了轮机车间(绘事院),这座红砖房始建于清同治五年(1866年)。为制造和修理船用蒸汽机及动力机械的场所,1871年我国第一台船用蒸汽机在该车间内成功制造,标志着船政对工业核心科技的掌握。它也是船政十三厂(车间)中唯一保留完整的厂房。见证了中国近代造船工业的起步和发展。

(一)绘技新承

绘事院是船政技术的核心地,一张张泛黄的舰船设计图纸,记录着船政的工程师们用笔尖勾勒海防梦想的伟大征程。当年的法国工程师带来的设计理念在这里落地生根。中国工匠不仅学会了绘图,还开始了自主创新。从模仿到改良,再到完全自主设计,绘事院的图纸记录着中国造船技术的步步突破。

来自清朝“同治六年”船政的起重机(手拉式神仙葫芦吊) ,整机采用纯铆工艺,现为国家一级文物。诞生于1867年,是船政制造部门历史的生动佐证,见证了一百多年前中国造船工业曾达到的水平。

(二)绘脉领航

历史与现实在此交汇。当年绘事院的工程师们或许无法想象,他们绘制的线条,会成为今天“大国重器”的巍峨轮廓。也正是这种薪火相传的坚持,让中国工业从跟跑者变为领跑者。

四、船政前后学堂——教育强国的百年根基

第四站,团队成员们来到了中国近代第一所海军学校,也是新式教育的摇篮—船政学堂。

(一)校铸栋梁

通过引进英法教育体系,开设算术、几何、物理、航海等课程,彻底打破了传统科举教育的桎梏。严复、詹天佑、邓世昌等一批近代化人才从这里走出,成为中国工业、海军、铁路等领域的开拓者。

(二)知技越时

前后学堂的考棚教室里,木质课桌和黑板依然保持着原貌。1905年的毕业考试题目“论舰炮与民德之关系”仍贴在墙上,发人深省。

学堂的实验室里,当年的化学器皿仍陈列在柜中。当现代大学生手持移液枪重做"铁镍合金实验"时,同样的配比公式在不同时代绽放出迥异的光芒——世纪之交的学子们将它熔铸成抵御外侮的舰船龙骨,而今天的研究者正试图用它突破芯片技术的"卡脖子"难题。

(三)船志担纲

百年来,教育的根本任务从未改变——培养担当民族复兴大任的人才。船政精神,仍在今天的大学校园里延续。站在学堂的走廊上,仿佛能听到历史的回声:“此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求。”

五、最忆船政剧场——光影中的文化传承

第五站,团队成员们来到了最能直观地了解到船政的发展历程的地方—最忆船政。走进剧场,全息投影技术让历史人物“走”上舞台,严复、邓世昌、萨镇冰……他们的身影在声光电的交织中重现,观众仿佛穿越时空,亲历那段波澜壮阔的岁月。

(一)船韵梦承

剧场以沉浸式演出还原船政历史,从留学生的跨洋求学到甲午海战的壮烈牺牲,从技术引进的艰难曲折到自主创新的辉煌成就。当《少年中国说》的旋律响起,剧场内的年轻观众不约而同地轻声跟诵——“少年智则国智,少年强则国强”。

还可以看到,在当代,人文与科技的融合,让历史不再是课本上冰冷的文字,而成为可感可知的鲜活故事。“最忆船政”不仅是历史的再现、精神的传递,更是文化的传承。

(二)文焕新章

它生动诠释了新时代文化自信的实践路径,以创新性转化赋予船政精神当代价值,以创新性发展激活传统文化的时代生命力——用科技唤醒历史,让精神照见未来。这不仅是人文与科技融合的典范,更是在新时代伟大变革中,为传承船政文化而树立的鲜活样本。

六、船政遗韵——奏响民族工业的奋进长歌

历史的车轮滚滚向前,但船政精神从未褪色。从博物馆的觉醒宣言到铁厂的钢铁誓言,从绘事院的蓝图突围到船政学堂的树人伟业,最后在最忆船政剧场完成文化传承,这里的每一段故事承载着船政弥足珍贵的历史印记,是一部立体的中国工业化史诗。而船政厂区见证的不仅仅是五个地标时空的对话,更是一个民族向海图强、敢于突破的永恒青春。展现了中华民族胸怀祖国、进取好学、勇于创新的精神内涵。站在新时代回望,船政的故事不仅是近代化的缩影,更是一面镜子,映照出中华民族从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的奋斗历程。

七、团队成员

主办单位:阳光学院马克思主义学院

承办单位:阳光学院习近平新时代中国特色社会主义思想读书社

指导团队:全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队、教育部高校“双带头人”教师党支部书记工作室、福建省重点马院、福建省思政杰青团队

指导老师:肖晓莹,阳光学院马克思主义学院直属党支部副书记,办公室主任

团队成员:负责人:黄晓录 林雨馨,主讲:林雨馨,文稿:林雨馨 周怡辰,脚本:林雨馨,摄像:徐佳宜,剪辑:徐佳宜,运营:马梓铭 周怡辰